|

地 盤 |

|

|

|

|

|

敷地の地層が泥土、腐植地(有機物が腐って土になったもの)で構成されていたり、沼や緩い砂などからなる海岸を埋め立てた土地を一般に軟弱地盤と呼んでいます。

このような軟弱地盤はその宅地の位置が周辺の土地の高さに比べて必ず低い位置にあります。

三角州や河川沿いなどの低地には柔らかい土が堆積していますし、谷底に当たるような低い土地も同じです。

このような土地に家を建てると不同沈下が起こったり、地震のとき家が大きく揺れる傾向がありますので対策が必要です。 |

|

|

|

穴を掘って埋め戻したり、土を盛ったりなど人工的に手が加えられた地盤はもうダメです。

全部、危ない地盤と思っていただいて結構です。

これはもう、一目瞭然、周辺の土の色が違っていたり、地面から直角に立ち上がっている擁壁を見たら要注意。

「軟弱地盤」と思っていただいて、まず、間違いありません。 |

|

|

|

道路の真ん中や少し小高い場所に立って、周辺を見渡してください。

わずかな傾斜も見逃さず、地形の高低を把握しましょう。

「軟弱地盤」のひとつの要素に、水を含んだ地盤があげられます。

水は高きから低きに流れ、低きに至り溜まります。

水の溜まるところが最も軟弱なのです。

湿地になっているケースも多く見られ、比較的背の高い草が生い茂っています。 |

|

|

|

やはり、水の存在や低いところを意味する地名が付けられた場所は、「軟弱地盤」が多いと言われています。

①「さんずい」の付いた地名

池・沼・沢・汲・渋・溝・洲・潟・泥

②水にまつわる地名

田・稲・川・橋・水

③水鳥の名が付いた地名

鶴・鴻・鷺・鴨

④低い場所を示す地名

谷・窪・下 |

|

地形分類と地盤の強さ

| 山地(山地・火山地・丘陵地) |

起伏が多く、造成地に切土・盛土を施した可能性が高く、特に盛土地盤は軟弱なため注意を要します。

また、丘陵地のなかに刻まれた谷地にあたる地域では、軟弱層が堆積しており、不同沈下の可能性も有します。 |

| 自然堤防 |

平地を流れる河川の岸に土砂が堆積したもので、おもに砂や小礫からなり、排水性がよく乾燥しています。

地盤は比較的安全で、昔から平地の集落は自然堤防に発達しました。 |

| 後背湿地 |

河川沿いに発達する自然堤防背後の低く平らな部分を後背湿地といいます。

これは、洪水で自然堤防を越えて溢れた氾濫水が永い時間とどまり、粘性土・シルトが溜まっています。

地盤は保水能力が高いため水位も高く、水田に利用されていたり沼地が残っていたりします。

また、局所的には特に軟弱な有機質土を挟みます。

地耐力に乏しく、建物を支えるだけの数値が得られない地域が多いため、設計上の注意が必要です。

なお、後背湿地は自然堤防に比べ1m前後低いところが多くなっています。 |

| 台地(砂礫台地・ローム台地・岩石台地) |

| 関東では、火山灰である関東ローム層に覆われていることが多く、また、他の地域でも地盤面は比較的平坦であり、よくしまった砂礫・硬い粘土からなり、良好な地盤が多い。 |

| 扇状地 |

山地を流れてきた急流が平坦地に出ると、それまでに運搬してきた砂礫や玉石をばら撒き、その山地の出口を要とした扇形に広がった地形に発達します。

このため扇状地と呼ばれます。

谷の出口にあたるため洪水、土石流などの自然災害の危険性があるものの、住宅地盤としては、砂礫・玉石が主体となった良好な地盤が多いです。 |

| 三角州 |

海に近づくにつれ河川の流れは何本にも分岐し、この流れにはさまれたところが三角の形をとります。

これによって運搬された砂泥が河口付近に堆積してできた地形を三角州といいます。

地盤は全く固結しておらず極めて軟弱であり、支持力不足はもちろんのこと地震時の被害や、地下水汲み上げなどにより地盤沈下を起こす地域もあります。 |

| 埋立地 |

人工的に作られた地盤のため、場所により土の硬さも一定しておらず不安定な地域です。

特に建築廃材や瓦礫等により造成された宅地では、不同沈下事故も多く見られ、たとえ高い地耐力を得られたとしても、数値データは割り引いて考えるべきです。 |

|

不同沈下 |

|

不同沈下のパターン

土の上に家を建てると、いくらかは、必ず沈下します。

沈むこと自体はたいした問題ではありません。

どこも同じように沈んでくれれば、被害はほとんどないのです。

それが例えば、家の北側と南側とで沈む量が異なる場合、家は傾いてしまいます。

沈下量がわずか5〜6cmの差で基礎・壁・ドアなどあちこちにトラブルが発生します。

これを『不同沈下』と呼びます。

|

|

|

|

硬い地盤の上であれば、何も問題はありません。

しかし、軟弱地盤であった場合、一方が二階建て、もう一方が一階建てというような(部分二階)重さの偏った建物はバランスの悪い建物といえます。

また、建物の中に特に重い物を配置する場合は、あらかじめ、基礎補強しておきましょう。

(現実に、ピアノと観賞魚用水槽での沈下事故が増えています) |

|

|

|

仮に総二階であっても、建物の短い面と長い面の寸法が1:2以上の比率、例えば7mと15mになったら要注意です。

細長い建物は、建物荷重の負担が特に真ん中大きくかかり、基礎や建物がV字型に折れるケースもも少なくありません。

建物バランスだけで考えるなら、総二階・正方形の建物が理想的なのですが・・・・・

地盤対策だけは、しっかり考えておきましょう。 |

|

|

|

|

|

全国で発生している不同沈下で最も多いケースです。

傾斜地では、傾斜したままの状態では建築できないので、高い方を切り、低い方を盛って敷地を平らに造成します。

切土した方は硬い地盤が露出し、盛土した方は柔らかい土で覆われるわけですから、この時点で地盤のバランスは決定的に崩れています。

こういった造成地では擁壁が施されているので、見た目ですぐにわかります。 |

|

|

|

建物の一部が地下車庫の上に載っているケースです。

たとえ、硬い地盤であっても土はある程度は沈下します。

地下車庫のようなコンクリートでもそれごと沈下する場合もありますが、

土と同じようには沈下しないため、土と地下車庫に載った境目で基礎に

亀裂が入ったりするのです。 |

|

|

|

地盤が軟らかいからといって、コンクリート塊(瓦礫)等を使って、表面だけは硬そうにした地盤もあります。

「硬そうだから」と安心していると、それが大きな落とし穴になっているのです。

こうした地盤の場合、雨が降るたびに瓦礫の隙間を雨水といっしょに土が落ちていき、地表面が凸凹になってしまい、建物に深刻な影響を与えてしまったケースも数多く報告されています。 |

|

|

|

砂と水の地盤では、基礎や地下室の建築のため穴を掘ったり、水を汲み上げたりすることによって近隣の地盤が崩れ、建物が傾き、賠償問題になってしまう場合もあります。

また、この砂と水によって構成された地盤は地震に弱く、液状化現象を起こしやすい地盤です。

頑丈な基礎、あるいは丈夫な地盤補強の検討が必要です。 |

|

|

地盤調査 |

|

地盤の強さを確かめる方法にはいくつかありますが、代表的なものは、「スウェーデン式サウンディング試験」と呼ばれるものです。

北欧の国、スウェーデンで国有鉄道敷設の際に使われたことから、この名が付きました。

日本の一般住宅の地盤については、今、ほとんどのところでこの方法を用いています。

比較的簡単な機材を使用するため、狭い場所でも調査が可能になるという大きな利点を持っています。

(例)

今の住まいを建て替えたいという場合でも、調査のために建物を壊す必要はありません。

建物の周囲に畳一枚程度のスペースがあれば、調査可能です。

【事前の確認事項】

お客様の敷地の中の、建築を計画されている部分に、過去に、深さ約50cmを越えるような大きな穴はありませんでしたか?

井戸、防空壕、浄化槽、家庭排水を地中に浸透させるための吸い込み、大木を引き抜いた後の穴、ゴミを捨てるために掘った大きな穴・・・・などが該当します。

このような大きな穴も、土を入れて埋めてしまえば、何の変哲もないごく普通の平らな土地に見えてしまいます。

しかし、こういった大きな穴があった場所では、局部的に極めて軟弱な地盤が生じていることになり、不同沈下の原因となってしまいます。

軟弱な地盤が予想される箇所があらかじめ分かっていれば、その近辺で重点的に地盤調査を行うなどして、建物を建築する上での充分な情報の提供につながります。

| 弊社は『地盤保証検査協会』に加入しておりますので、この協会を通じて地盤調査を行っております。 |

|

地盤補強 |

|

■ 比較的良好な場合の基礎(標準基礎)

(布基礎)

逆T字型の基礎。

建物の重さや地盤の強度に合わせて、基礎底盤の幅を決めます。

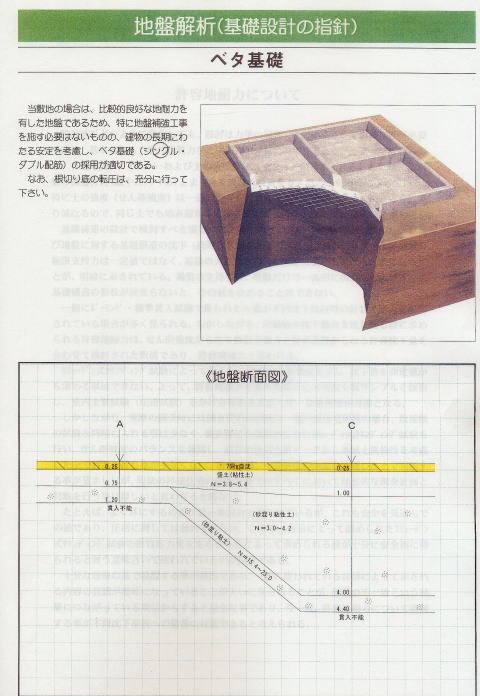

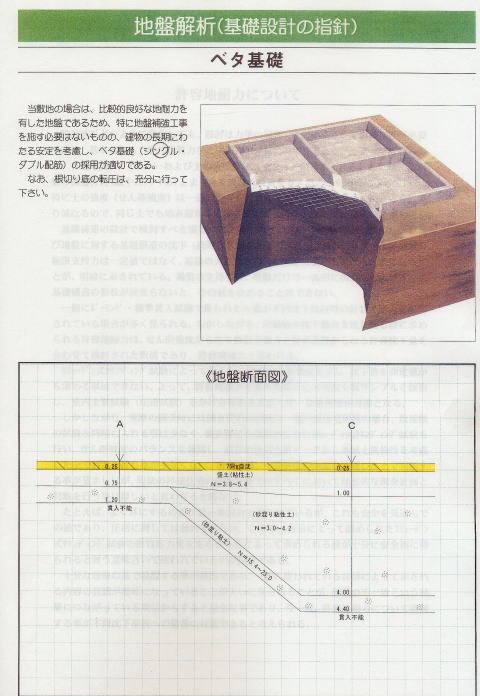

(ベタ基礎)

地盤の強さが均一であれば、多少軟弱でな地盤であっても頑張る基礎です。

しかし、堅さのバランスが崩れた地盤には対応できません。

弊社顧客へ提出した地盤調査報告書(一部分)です。

調査結果は良好でしたので、「ベタ基礎」を採用することにしました。

■ 比較的良好な場合の基礎(標準基礎)

(表層地盤改良)

基礎の下に厚さ1m程度の土と固化剤を混ぜて、人工的に硬く均一な地盤を造ります。

この工法は土と固化剤を混ぜた後、重機で転圧し、地盤を締め固めます。

この時に手を抜くと良い地盤はできません。

表層地盤改良は入念な転圧が命です。

(柱状改良)

(ソイルコラム工法)

土とミルクセメントを混ぜ合わせ、土の中に電柱の2倍ぐらい(40〜60cm径)の柱状体をつくります。

太く大きな柱なので、その摩擦抵抗により、家を支えます。

土とミルクセメントをいい加減に混ぜ合わせると、まともな柱状体が出来ません。

柱状改良は丁寧な攪拌が命です。

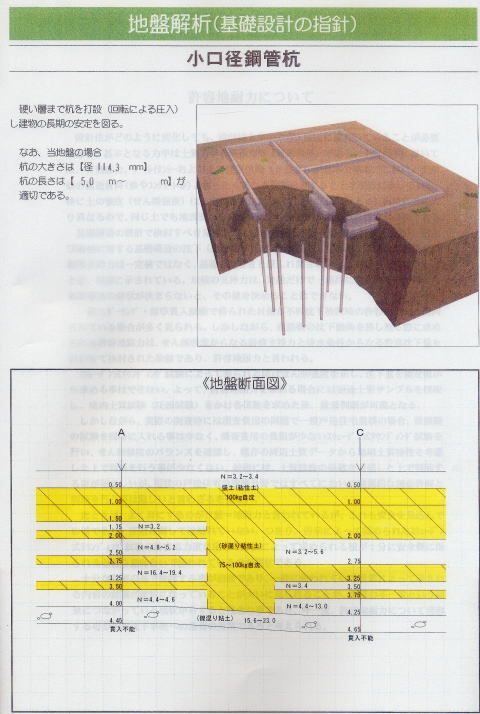

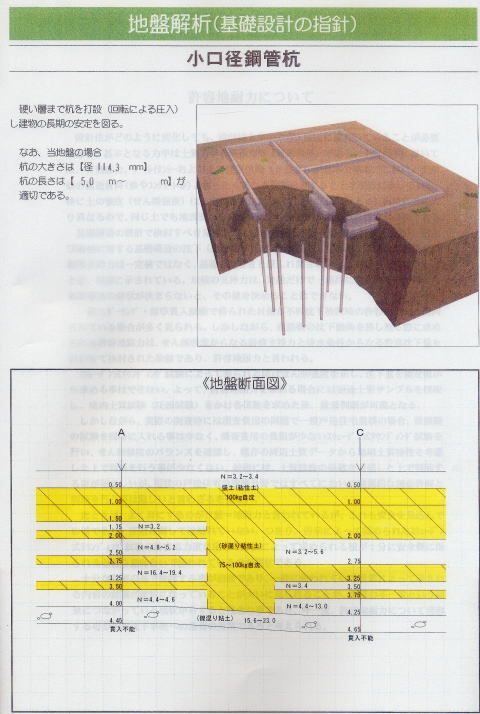

(小口径鋼管杭)

硬い層まで、10〜16cm径の鋼管杭を打ち込みます。

杭は硬い層に突き刺さり、確実に家を支えます。

この工法は中途半端な施工で杭が硬い層に届いていない場合は、まるで効果がありません。

杭は支持地盤が命です。

弊社顧客へ提出した地盤調査報告書(一部分)です。

調査結果は不良でしたので、「小口径鋼管杭」を採用することにしました。

①進入路の幅が2mに満たないとき。

2トンクラスの車が現地に入れないと、工事材料の運搬に支障をきたし、手で運ぶことになります。

②道路と高低差があり、機材を吊り上げて運ばなければならないとき。

クレーン等を使い搬入するため、クレーン使用料が加算されます。

③瓦礫・産業廃棄物など、地下埋設物が埋まっていたとき。

地中障害物がある場合は撤去作業を必要とします。

④土が余り、捨てなければならないとき。

柱状改良(ソイルコラム工法)や表層地盤改良はいくらか土が余ります。

その量は土質によっても異なりますが、多ければ多いほど残土処理費用分が高くなります。

⑤水道が利用できないとき。

柱状改良は水を使います。

水道のないところではポンプ車を利用するため、その費用がかかります。

|

地盤保証制度 |

|

マイホーム(新築)を建てる前に所定の用紙でお申し込みください。

保証料金は1物件当たり 10万円

(現地スウェーデン式サウンディング調査料、地盤解析料、地盤報告書含む)

普通地盤(良い):調査完了後10年間保証いたします。

軟弱地盤(悪い):地盤の補強をしてから10年間保証いたします。

地盤自己診断チェック

| ① |

ご自宅、またはご近所の建物の基礎部分(特に通風口)に亀裂が入っていませんか? |

| ② |

ご自宅またはご近所の建物の外壁に亀裂が入っていませんか? |

| ③ |

ご自宅の敷地内に深さ5cm以上の陥没がありませんか? |

| ④ |

ご自宅のブロック塀に亀裂や倒れがみられませんか? |

| ⑤ |

床にゴルフボールぐらいの大きさの玉を置くと自然に転がっていきませんか? |

| ⑥ |

2階のベランダがひび割れていませんか? |

| ⑦ |

地名に沼、谷、池、川、水鳥の名や“さんずい”が付いていませんか? |

| ⑧ |

昔は水田だったところですか? |

| ⑨ |

歩いて5分以内のところに川が流れていませんか? |

| ⑩ |

水はけが悪く、いつも湿っていませんか? |

| ⑪ |

晴れた日に土の中に鉄筋棒を1m位差し込んでみて、棒が濡れませんでしたか? |

| ⑫ |

高さ1mを超える擁壁のある敷地ですか? |

| ⑬ |

敷地内で以前に人が入れるぐらいの穴を掘って埋め戻したことがありますか? |

| ⑭ |

道路のアスファルトに亀の甲羅のようなひび割れ、凸凹がありませんか? |

| ⑮ |

敷地のどこでもいいから50〜60cm掘ってみて、黒い土が出てきませんでしたか? |

| ⑯ |

地面を指で押すと容易に入っていきますか? |

| ⑰ |

昔、土の中に埋まっていた配水管やガス管が今は地面に露出していませんか? |

| ⑱ |

ドアが閉まらなくなったり、開きっぱなしになったりしていませんか? |

上記の設問に対して3〜5以上YESがあったら、不同沈下の可能性があります。

家を新築する際には、地盤調査を行うことをお勧めいたします。

参考文献:地盤保証検査協会発行『地盤読本』平成15年5月・第4版

(株)地盤情報センター発行『地盤がわかるみえてくる』Ver1.03 98年8月